| |

(Fonte : Dedalo - Rassegna d'arte diretta da Ugo Ojetti,

Milano-Roma, 1924-25)

|

Pag. 2/2 |

|

L'ARTE DI VINCENZO GEMITO E SETTE RITRATTI

INEDITI

|

|

|

Si aggiunga che un altro pericolo gli sovrastava. Era anche

questo comune ai più degli scultori tra il 1870 e il 1890;

ma per lui abilissimo e dedito al continuo disegnare, era

anche più minaccioso. Intendo il pericolo della pittura

fattasi allora maestra della scultura. I disegni, gli

acquerelli, i pastelli di Vincenzo Gemito sembrano, i più,

opera d'un pittore non d'uno scultore: specie, i disegni a

penna, stupendi ma rapidi, rotti, vibranti di luce, con un

chiaroscuro magistrale cui súbito l'artista apponeva, senza

pentimenti, qua il massimo d'ombra, là il massimo di luce.

La maniera di questi disegni deriva dall'esempio di Mariano

Fortuny che nell'estate del 1874 dimorò a Portici nella

villa Arata e, ospitale e liberale, teneva giorno e notte la

casa aperta ai giovani colleghi di laggiù: Gemito, Mancini,

Dal bono, in prima fila. Non è in queste carte la sobrietà e

fermezza dei profili, il netto rilievo dei pochi piani

essenziali, il germe insomma della statua che fanno al primo

sguardo riconoscere il disegno d'uno scultore, da

Michelangelo a Canova.

Si aggiunga che un altro pericolo gli sovrastava. Era anche

questo comune ai più degli scultori tra il 1870 e il 1890;

ma per lui abilissimo e dedito al continuo disegnare, era

anche più minaccioso. Intendo il pericolo della pittura

fattasi allora maestra della scultura. I disegni, gli

acquerelli, i pastelli di Vincenzo Gemito sembrano, i più,

opera d'un pittore non d'uno scultore: specie, i disegni a

penna, stupendi ma rapidi, rotti, vibranti di luce, con un

chiaroscuro magistrale cui súbito l'artista apponeva, senza

pentimenti, qua il massimo d'ombra, là il massimo di luce.

La maniera di questi disegni deriva dall'esempio di Mariano

Fortuny che nell'estate del 1874 dimorò a Portici nella

villa Arata e, ospitale e liberale, teneva giorno e notte la

casa aperta ai giovani colleghi di laggiù: Gemito, Mancini,

Dal bono, in prima fila. Non è in queste carte la sobrietà e

fermezza dei profili, il netto rilievo dei pochi piani

essenziali, il germe insomma della statua che fanno al primo

sguardo riconoscere il disegno d'uno scultore, da

Michelangelo a Canova.

Gemito non pensa che ai giochi della luce sulle vesti, sui

capelli, sulle carni, sull'aria attorno, così che i contorni

si disfanno e svaporano delicatamente nello sfondo. Anche

Domenico Morelli allora disegnò così: ma era un pittore.

Cogli anni i disegni di Gemito sono divenuti più semplici e

incisi; ma qui io parlo degli anni della sua creazione più

vivace, tra i venti e i quaranta. E quando da Napoli nel

1877 pieno di speranza e di stupore egli andò a Parigi la

prima volta, a raggiungere il suo amico Mancini e ad esporre

il suo Pescatore nel Salon "che è più grande (scriveva) del

Palazzo Reale di Caserta", dall'affettuosa protezione del

Fortuny passò alla paterna amicizia del Meissonier. Era la

pittura di costui più ferma e ragionata, senza i brividi e

lo sfavillio di quella fortuniana, ma altrettanto minuta e

spezzata.

|

Risale a quelli anni, tanto la novità di questa confusione

sembrava seducente, la scultura milanese detta

impressionista, la scultura cioè di Giuseppe Grandi e poi di

Ernesto Bazzaro, di Medardo Rosso, di Paolo Trubetzkoi,

scultura di pittori anche quella, opposta alla scultura, per

non dire d'altri, del Vela. Parlo, s'intende, del Vela

quando è profondo e ben piantato nel suo sodo verismo, del

Vela che ha scolpito il Cavour di Genova o il Napoleone

morente di Versailles. Eppure anch'egli nel 1882, più che

sessantenne, quando modellò il gran rilievo delle "Vittime

del lavoro nel traforo del Gottardo", si piegò alla maniera

dei giovani milanesi, quasi ad affermare, lui ultimo

rampollo dei robusti e quadrati comacini: ? Sono pittore

anche io. ? Ma la scultura pittoresca dei lombardi,

provandosi a rendere con colpi di spatola e di pollice sulla

creta, con scheggiature a conchiglia e tremule marezzature

sul marmo, l'indefinita e superficiale carezza della luce,

ebbe anche un merito: quello d'abolire il fastidio dei

particolari minuti, del tritume realistico caro agli altri

scultori, e sopra tutto ai meridionali. Fu allora che gli

scultori cominciarono ad avere paura del marMo severo e

dell'inesorabile scalpello, e a non modellare più che in

creta e in cera pel fluido bronzo. Ne da questa paura molti

sono ancóra guariti, anche perchè, dopo tanto abbandono, la

pratica del marmo si può dire, negli artisti, perduta, e i

più "monumentali" si devono affidare agli artigiani di

Carrara e di Pietrasanta perché traducano essi nel marmo i

loro gran gessi.

Risale a quelli anni, tanto la novità di questa confusione

sembrava seducente, la scultura milanese detta

impressionista, la scultura cioè di Giuseppe Grandi e poi di

Ernesto Bazzaro, di Medardo Rosso, di Paolo Trubetzkoi,

scultura di pittori anche quella, opposta alla scultura, per

non dire d'altri, del Vela. Parlo, s'intende, del Vela

quando è profondo e ben piantato nel suo sodo verismo, del

Vela che ha scolpito il Cavour di Genova o il Napoleone

morente di Versailles. Eppure anch'egli nel 1882, più che

sessantenne, quando modellò il gran rilievo delle "Vittime

del lavoro nel traforo del Gottardo", si piegò alla maniera

dei giovani milanesi, quasi ad affermare, lui ultimo

rampollo dei robusti e quadrati comacini: ? Sono pittore

anche io. ? Ma la scultura pittoresca dei lombardi,

provandosi a rendere con colpi di spatola e di pollice sulla

creta, con scheggiature a conchiglia e tremule marezzature

sul marmo, l'indefinita e superficiale carezza della luce,

ebbe anche un merito: quello d'abolire il fastidio dei

particolari minuti, del tritume realistico caro agli altri

scultori, e sopra tutto ai meridionali. Fu allora che gli

scultori cominciarono ad avere paura del marMo severo e

dell'inesorabile scalpello, e a non modellare più che in

creta e in cera pel fluido bronzo. Ne da questa paura molti

sono ancóra guariti, anche perchè, dopo tanto abbandono, la

pratica del marmo si può dire, negli artisti, perduta, e i

più "monumentali" si devono affidare agli artigiani di

Carrara e di Pietrasanta perché traducano essi nel marmo i

loro gran gessi.

|

Così fu di Gemito, rimasto anch'egli più affezionato alla

stecca che al mazzuolo e allo scalpello. Anch'egli si

divertì spesso a strappare pittorescamente spalle e petti e

colli tanto da evitare il classico taglio regolare e

simmetrico dei ritratti antichi a busto e ad erma.

Anch'egli, nel trattare vesti, camice, cravatte, capelli,

baffi, volle essere più pittore di tremulo chiaroscuro che

scultore di masse e volumi. Ma, conosciuti i suoi limiti,

concentrata la sua attenzione sui volti, eccolo tutto

intento a rendere plasticamente l'espressione singolare, a

ricercare sotto la pelle e la carne l'impalcatura dell'ossa,

a definire giro giro i profili così da darti da ogni lato la

sensazione del volume pieno e da farti sentire l'appoggio e

la resistenza di quel che v'è dall'altra parte: a fare

insomma opera di scultore. Alla moda cedette gli accessori,

all'arte sua serbò il principale. E a tutti i modelli,

perfino a questo giovane "Pescatore " (pag. 331), perfino

alle belle popolane che ho ricordate più sopra, dette, pur

nella varietà degli animi da raffìgurare, la dignità e

gravità che rispondevano allo scontroso animo suo e al suo

intimo tormento, e che ritroviamo in tutti i suoi

autoritratti: dignità e gravità tanto lontana dalla

spensieratezza degli artisti suoi contemporanei nell'era

umbertina, quanto vicina, dal Preti al Toma, alla pensosa

malinconia della più durevole e memorabile arte meridionale.

Così fu di Gemito, rimasto anch'egli più affezionato alla

stecca che al mazzuolo e allo scalpello. Anch'egli si

divertì spesso a strappare pittorescamente spalle e petti e

colli tanto da evitare il classico taglio regolare e

simmetrico dei ritratti antichi a busto e ad erma.

Anch'egli, nel trattare vesti, camice, cravatte, capelli,

baffi, volle essere più pittore di tremulo chiaroscuro che

scultore di masse e volumi. Ma, conosciuti i suoi limiti,

concentrata la sua attenzione sui volti, eccolo tutto

intento a rendere plasticamente l'espressione singolare, a

ricercare sotto la pelle e la carne l'impalcatura dell'ossa,

a definire giro giro i profili così da darti da ogni lato la

sensazione del volume pieno e da farti sentire l'appoggio e

la resistenza di quel che v'è dall'altra parte: a fare

insomma opera di scultore. Alla moda cedette gli accessori,

all'arte sua serbò il principale. E a tutti i modelli,

perfino a questo giovane "Pescatore " (pag. 331), perfino

alle belle popolane che ho ricordate più sopra, dette, pur

nella varietà degli animi da raffìgurare, la dignità e

gravità che rispondevano allo scontroso animo suo e al suo

intimo tormento, e che ritroviamo in tutti i suoi

autoritratti: dignità e gravità tanto lontana dalla

spensieratezza degli artisti suoi contemporanei nell'era

umbertina, quanto vicina, dal Preti al Toma, alla pensosa

malinconia della più durevole e memorabile arte meridionale.

Il busto di Giuseppe Verdi, a capo basso, modellato pei

buoni offici del Morelli quando il maestro andò a Napoli a

porre in scena al San Carlo l'"Aida" e il "Don Carlos"

(9),

è del 1873; il busto di Domenico Morelli è dell'anno dopo.

Sono tutti e due notissimi. Dello stesso anno 1871 è questa

fiera testa di Francesco Paolo Michetti (tav. fuori testo e

pag. 318). A cinquant'anni di distanza Michetti gli

assomiglia ancóra, tanto bene negli zigomi distanti e

prominenti, nel cavo tra essi e la bocca, nella fronte

rotonda, nelle tempie larghe e piane, nell'arco fondo

dell'orbite, lo scultore ha modellato questo cranio, ha

ritrovato nell'ossa il piglio risoluto della testa

sull'esile collo. E uno dei più vivi ritratti del nostro

ottocento. Basta seguirne il profilo per sentire la fermezza

della mano di chi l'ha modellato. Basta osservarne il

chiaroscuro che dal cupo foro delle pupille si distribuisce

sobriamente su tutto il chiaro volto giovanile, per

immaginare che ritrattista sarebbe stato Vincenzo Gemito se

intorno a lui non soltanto i pittori si fossero accorti

della sua potenza. L'arte qui sta nascosta dietro l'opera:

che è il proprio dei classici. Senza quei tocchi di

pittoresca bravura nei capelli, a ritrovare questa

terracotta nel fondo d'un museo la si direbbe antica.

|

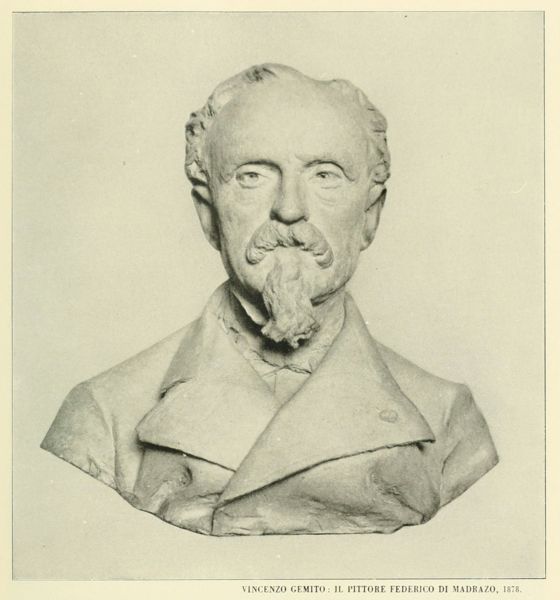

Nella terracotta di Mariano Fortuny, anch'essa del 1874,

quella bravura si sbizzarisce anche più (pagg. 320-321). Le

masse pesanti dei capelli ricciuti, le pieghe di quel poco

di giubba aperta sul collo pesante sono traforate, come nel

busto di Domenico Morelli, da neri uguali e inconcludenti.

Ma nel maschio volto, se lo volgi lentamente a considerarne

tutti i profili, ritrovi la scelta e i riposi che fanno lo

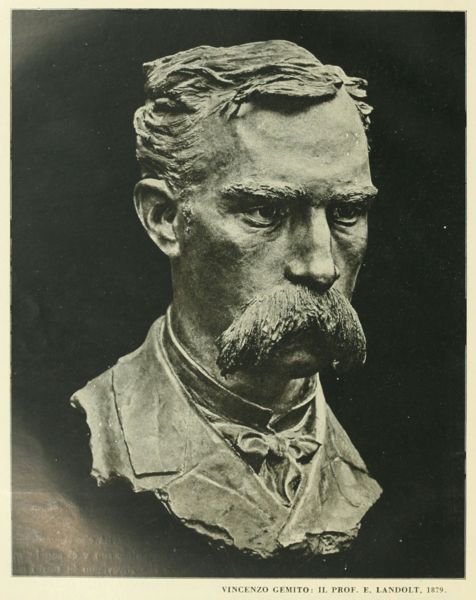

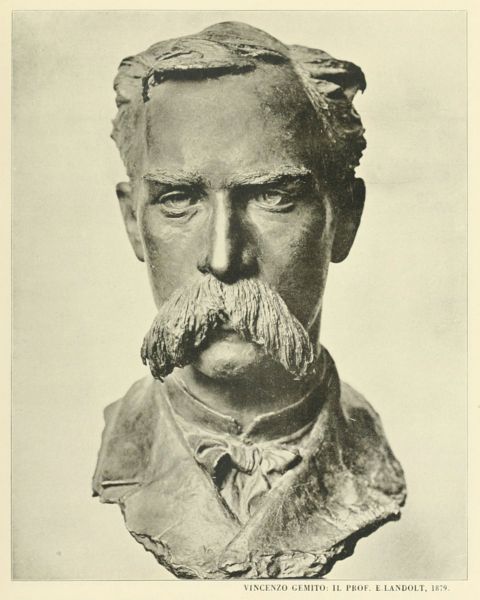

stile. Lo stesso si dica del ritratto Landolt (pag. 328),

anch'esso, come quello del Fortuny, col capo un poco piegato

in avanti così da soggiogarti con lo sguardo. Ma là v'è la

mobilità d'un pittore; qui la composta calma d'uno

scienziato. Anche nel ritratto Landolt ciò che prima

colpisce, è nella fronte, nel naso, nella mascella, la

nitidezza della costruzione ossea, così sicura che questo

volto ti sembra che prima sia stato modellato scarnito e poi

vi sieno state appiccate cartilagini, muscoli, pelle e pelo.

Nella terracotta di Mariano Fortuny, anch'essa del 1874,

quella bravura si sbizzarisce anche più (pagg. 320-321). Le

masse pesanti dei capelli ricciuti, le pieghe di quel poco

di giubba aperta sul collo pesante sono traforate, come nel

busto di Domenico Morelli, da neri uguali e inconcludenti.

Ma nel maschio volto, se lo volgi lentamente a considerarne

tutti i profili, ritrovi la scelta e i riposi che fanno lo

stile. Lo stesso si dica del ritratto Landolt (pag. 328),

anch'esso, come quello del Fortuny, col capo un poco piegato

in avanti così da soggiogarti con lo sguardo. Ma là v'è la

mobilità d'un pittore; qui la composta calma d'uno

scienziato. Anche nel ritratto Landolt ciò che prima

colpisce, è nella fronte, nel naso, nella mascella, la

nitidezza della costruzione ossea, così sicura che questo

volto ti sembra che prima sia stato modellato scarnito e poi

vi sieno state appiccate cartilagini, muscoli, pelle e pelo.

Dove ritroviamo tanta sagacia, prima nel vedere e poi nello

sceverare i tratti d'un volto, tanta unità e solidità nel

costruirlo? La ritroviamo nei busti romani del Museo

nazionale di Napoli, dall'asciutta faccia detta di Celio

Caldo al morbido volto detto di Bruto minore. L'arte di

Vincenzo Gemito si formò purtroppo in tristi anni quando i

giovani non si credevano destinati alla gloria se non

maledivano i musei. Il vezzo è continuato fino a che i

futuristi hanno codificato quindici o vent'anni fa i

benefici e i comodi dell'ignoranza. Di questa stoltezza

durata mezzo secolo si vedono ogni giorno i leggiadrissimi

effetti. Ma tra il 1870 e il 1880 quel vezzo era ancóra

recente, e la tradizione era ancóra tanto viva che, volenti

o nolenti, gli artisti più capaci ne sentivano per fortuna i

sicuri puntelli. Anche oggi vien fatto di ritrovare,

percorrendo le pinacoteche di Toscana, nei fondi dei quadri

della rinascenza, da quelli dell'Angelico a quelli di Fra

Bartolomeo, paesaggi che sembrano veduti, sentiti, dipinti

da Giovanni Fattori.

|

Certo

un poco d'indulgenza è necessaria in confronti siffatti; nè è detto che spregio e ferocia

giovino alla perspicacia d'un critico. Forse il confronto

con l'antico sarà per molti più agevole considerando, ad

esempio, la testa del "Filosofo" modellata da Gemito nel

1883, perchè lì anche l'acconciatura ci aiuta. Ma a noi la

somiglianza sembra molto più evidente davanti a questa testa

di "Pescatore" (pag. 331), e a questo ritratto di Francesco

Paolo Michetti. Già l'intuì Gabriele d'Annunzio nelle

armoniose pagine su Vincenzo Gemito preposte all'Ode per

Giuseppe Verdi: "A Napoli fioriva un giovinetto meraviglioso

che pareva nato veramente d'una di quelle antiche stirpi

migranti dall'Ellade alle rive della Campania... 55

(10). Certo

un poco d'indulgenza è necessaria in confronti siffatti; nè è detto che spregio e ferocia

giovino alla perspicacia d'un critico. Forse il confronto

con l'antico sarà per molti più agevole considerando, ad

esempio, la testa del "Filosofo" modellata da Gemito nel

1883, perchè lì anche l'acconciatura ci aiuta. Ma a noi la

somiglianza sembra molto più evidente davanti a questa testa

di "Pescatore" (pag. 331), e a questo ritratto di Francesco

Paolo Michetti. Già l'intuì Gabriele d'Annunzio nelle

armoniose pagine su Vincenzo Gemito preposte all'Ode per

Giuseppe Verdi: "A Napoli fioriva un giovinetto meraviglioso

che pareva nato veramente d'una di quelle antiche stirpi

migranti dall'Ellade alle rive della Campania... 55

(10).

Il giovane scultore, senza maestri a Napoli e senza compagni

degni di lui, dibattendosi tra la povertà e la speranza, tra

l'oscurità e l'ambizione, tra la tentazione, della maniera

in voga e la nativa aspirazione del suo genio, condannato a

vivere in tempi gretti e miopi quando la lode è più dolorosa

dell'offesa, dovette anch'egli sentire la grandezza e la

miseria del suo destino. Nell'aprile 1878 in una lettera

alla povera donna che l'aveva raccolto e le aveva fatto da

madre, scriveva, di questi busti, da Parigi così:

"All'Esposizione Universale ho esposto il Morelli e il

Verdi. Al Salon metterò il ritratto di Fortuny e quello di

Faure. Forse vi salverò da tanti guai. Forse ritornerò

grande". Nove anni dopo sprofondava nella follia. Ne è

emerso, vecchio e stupefatto, da pochi anni. Oggi ne ha

settantadue.

|

|

UGO OJETTI

|

|

Ritorno - Pagina 1/2

|

|

|

|

|

|

|

|