| |

(Fonte : Dedalo - Rassegna d'arte diretta da Ugo Ojetti - Milano -

Roma - 1920)

|

|

|

IL PITTORE OSCAR GHIGLIA

|

|

|

Sbaglia chi da lontano immagina i livornesi simili agli

altri toscani. Livorno, è il gran porto da dove nella

Toscana agricola e casalinga, serrata tra Appennino e

Maremma, entrano la curiosità dell' avventura, l'amore del

rischio, la nostalgia del largo e le favole dell'ignoto.

Livorno, come città di porto, a nata soltanto alla fine del

cinquecento sotto Ferdinando primo de' Medici che tanto

l'amava da chiamarla la sua dama; gente nova, oggi si

direbbe americani, a confronto di senesi, fiorentini,

lucchesi e aretini e dei loro secoli etruschi e romani.

L'indulto che il novello Romolo emanò nel 1593 invitava, "

ponentini, spagnoli, portoghesi, greci, italiani, ebrei,

turchi, mori, persiani ed altri ? a fissarsi col loro

traffico in quel suo nuovo emporio. Quel che in pieno

seicento dette la barocca e industriosa miscela non poteva

essere arte : furono, benedetti, commercio e danaro. Per

scorgere un'arte livornese, si dovette aspettare l'amalgama

dei secoli, di due o tre secoli; si dovette aspettare che da

quella singolare postura e singolarissima popolazione si

formassero una civiltà e quasi un'anima livornese.

Quest'anima oramai c'e, visibile e inconfondibile. Una

caustica vivacità, una spensierata generosità, un'audacia

tra gentile e spavalda che sa sempre di marinaresco, un

impeto e un orgoglio temperati da uno scetticismo

argutissimo, un saper rinnovarsi secondo gli avversari e gli

eventi,un darsi senza abbandonarsi, un riprendersi senza

abbandonare, una malinconia che mai dispera ma quasi gode

nuovo sapore del mondo con quella salsa d'amaro, danno ai

livornesi un temperamento tra guascone e nordamericano, una

salute morale giovanile ed accesa per la quale essi non

perdono mai di vista il vero, e prima lo pesano e lo

misurano a scanso di equivoci e d'inganni, e poi se lo

abbelliscono per amarlo meglio e anche perchè gli altri lo

invidino di più.

Sbaglia chi da lontano immagina i livornesi simili agli

altri toscani. Livorno, è il gran porto da dove nella

Toscana agricola e casalinga, serrata tra Appennino e

Maremma, entrano la curiosità dell' avventura, l'amore del

rischio, la nostalgia del largo e le favole dell'ignoto.

Livorno, come città di porto, a nata soltanto alla fine del

cinquecento sotto Ferdinando primo de' Medici che tanto

l'amava da chiamarla la sua dama; gente nova, oggi si

direbbe americani, a confronto di senesi, fiorentini,

lucchesi e aretini e dei loro secoli etruschi e romani.

L'indulto che il novello Romolo emanò nel 1593 invitava, "

ponentini, spagnoli, portoghesi, greci, italiani, ebrei,

turchi, mori, persiani ed altri ? a fissarsi col loro

traffico in quel suo nuovo emporio. Quel che in pieno

seicento dette la barocca e industriosa miscela non poteva

essere arte : furono, benedetti, commercio e danaro. Per

scorgere un'arte livornese, si dovette aspettare l'amalgama

dei secoli, di due o tre secoli; si dovette aspettare che da

quella singolare postura e singolarissima popolazione si

formassero una civiltà e quasi un'anima livornese.

Quest'anima oramai c'e, visibile e inconfondibile. Una

caustica vivacità, una spensierata generosità, un'audacia

tra gentile e spavalda che sa sempre di marinaresco, un

impeto e un orgoglio temperati da uno scetticismo

argutissimo, un saper rinnovarsi secondo gli avversari e gli

eventi,un darsi senza abbandonarsi, un riprendersi senza

abbandonare, una malinconia che mai dispera ma quasi gode

nuovo sapore del mondo con quella salsa d'amaro, danno ai

livornesi un temperamento tra guascone e nordamericano, una

salute morale giovanile ed accesa per la quale essi non

perdono mai di vista il vero, e prima lo pesano e lo

misurano a scanso di equivoci e d'inganni, e poi se lo

abbelliscono per amarlo meglio e anche perchè gli altri lo

invidino di più.

|

Il pittore Oscar Ghiglia è livornese. Certo con la sua

patria non si spiega tutta l'arte sua, e nemmeno quella di

Giovanni Fattori anch'egli purissimo livornese e venerato

dal Ghiglia come un maestro. Ma anche è certo che a

trasporre in arte le dette qualità di cuore, di cervello, di

costume dei livornesi, le si ritrovano tutte nella pittura

di Oscar Ghiglia, per fortuna della sua sincerità. La

pittura è infatti per lui, non un modo d'inventare o

sognare, ma un modo di capire, ordinare, dominare, godere il

vero e renderlo con l'arte prezioso, durevole e desiderabile

: prezioso prima di tutto per lui che lo guarda, lo ama, lo

gode. E pittura d'un sensuale sano e consapevole, che non

vuole saperne d'astrazione e di fantasia e cerca un suo

rapimento ideale nel possesso, anzi dominio, di quel che

tocca e vede. Toccare. Pare che Oscar Ghiglia tocchi le cose

prima di vederle, e quando si mette a guardarle, a

studiarle, a definirne forme, luci, riflessi, lo faccia per

moltiplicare la tattilità delle sue dita come fanno gli

adoratori della scultura che a un certo punto socchiudono

gli occhi e passano la mano sopra una spalla, una gola, una

tempia di marmo per sentirne meglio, toccandoli, tutti i

dolcissimi piani e da quelli giudicare la finezza dell'arte.

Il pittore Oscar Ghiglia è livornese. Certo con la sua

patria non si spiega tutta l'arte sua, e nemmeno quella di

Giovanni Fattori anch'egli purissimo livornese e venerato

dal Ghiglia come un maestro. Ma anche è certo che a

trasporre in arte le dette qualità di cuore, di cervello, di

costume dei livornesi, le si ritrovano tutte nella pittura

di Oscar Ghiglia, per fortuna della sua sincerità. La

pittura è infatti per lui, non un modo d'inventare o

sognare, ma un modo di capire, ordinare, dominare, godere il

vero e renderlo con l'arte prezioso, durevole e desiderabile

: prezioso prima di tutto per lui che lo guarda, lo ama, lo

gode. E pittura d'un sensuale sano e consapevole, che non

vuole saperne d'astrazione e di fantasia e cerca un suo

rapimento ideale nel possesso, anzi dominio, di quel che

tocca e vede. Toccare. Pare che Oscar Ghiglia tocchi le cose

prima di vederle, e quando si mette a guardarle, a

studiarle, a definirne forme, luci, riflessi, lo faccia per

moltiplicare la tattilità delle sue dita come fanno gli

adoratori della scultura che a un certo punto socchiudono

gli occhi e passano la mano sopra una spalla, una gola, una

tempia di marmo per sentirne meglio, toccandoli, tutti i

dolcissimi piani e da quelli giudicare la finezza dell'arte.

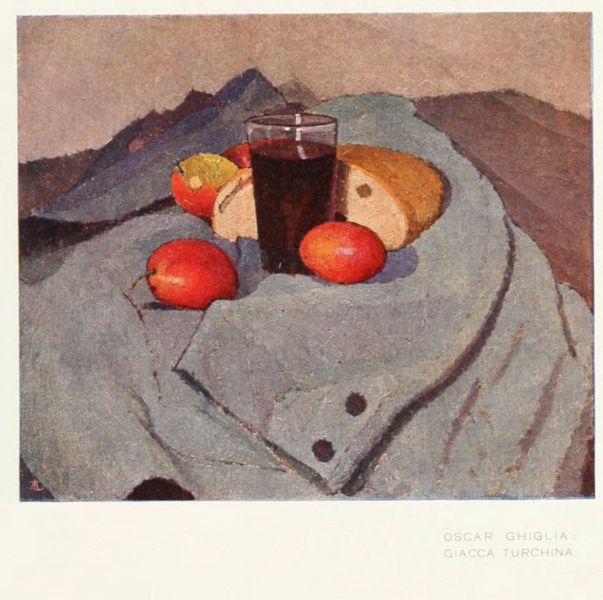

La pennellata del Ghiglia è densa, netta e meditata, distesa

in un senso solo per ogni piano : non larga ma uguale, cosi

da riempire con tante pennellate parallele gli spazi di quel

tono. Se scopre un'altra sfumatura, la isola, e quell?

isolamento riempie con sicure pennellate ancora d'un sol

tono, lasciando spesso visibile tra una toppa e l'altra il

primo disegno turchino o una riga di fondo che l'incastoni.

Niente e approssimativo o casuale; niente sospiro; tutto

parola precisa e sonora; tutto capito e definito con una

mente avveduta e limpida quanto l?occhio: limpida ma cosi

finemente amorosa che questa sagace e minuta definizione

della realtà per toppe di colori e di riflessi non riesce

mai a fredde scomposizioni geometriche o ad astrazioni

decorative da tappeto o da intarsio, ma si presenta vero,

vivo, solido, profondo e bello, anzi più bello perchè

riordinato, stabile e tutto prezioso. La composizione che lo

riordina è semplice. Il centro d'un quadro del Ghiglia è

quasi sempre il suo centro d'equilibrio, e la figura e

l'oggetto posti in questo centro sono saldi e compatti di

peso e di colore. Anche nelle "nature morte? quel

casuale e quello spezzato di talune "nature morte?

secentesche e anche, in Francia, recenti, che non sai perche

non continuino per un altro palmo o un altro metro, ripugna

a questo pittore-architetto che va spegnendo i suoi rilievi

da quel centro fino alla cornice con gradazioni definite e

lisci riposi senza abbandonare al caso dello sfumato un

centimetro della sua tela, ma riempiendola tutta della sua

lucida volontà.

Volontà di ricchezza. La materia pittorica di Oscar Ghiglia

d'una ricchezza di gemma, rara e forse unica nella magra

pittura dei toscani dell'ottocento. Non e quella marrana

lotosa abbondanza d'impasti, scolature, riccioli, frange,

schiaffate là con la spatola o col tubetto stesso, cara

ancora a qualche tisicuccio che s'atteggia ad Ercole. Questa

del Ghiglia e ricchezza da signore, linda e piana,

distribuita con delicata generosità. Trascurare un angolo o

un centimetro del suo quadro sarebbe per lui come pei poeti,

quando scrivevano in versi, trascurare una sillaba o un

accento. E per gli amici che hanno conosciuto Oscar Ghiglia

nei giorni della sua impavida povertà, niente era più

commovente che vedere apparire sul cavalletto nella stanza

nuda uno di questi suoi quadri cosi pieni, solidi, lucenti,

preziosi.

|

Egli aveva a mostrarli le ritrosie e le cautele dell'avaro

che nasconde il suo tesoro, e a vedervi ammirazione frizzava

tutto in un livornesissimo sorrisetto tra soddisfatto e

scanzonato, che certo voleva dire il povero è lei perche io,

vede, i tesori me li so creare, quando voglio, da me. Un

quadro alla volta vi mostrava e finchè l'uno non era tornato

nel suo nascondiglio con la faccia al muro, l'altro non

appariva. Gli piaceva tra la Luce di due pitture lasciarvi

patire per qualche minuto l'ordinato e spolverato squallore

della sua stanza, come una pausa, e come un monito che

sapeva d'orgoglio. E poteva aver bisogno di cento lire, ma

al compratore il suo quadro si divertiva a farglielo

sospirare, perche imparasse a desiderarlo, cioè ad amarlo.

Si pensi che a questa pittura ricca, meditata, nitida e

compiuta, Oscar Ghiglia è venuto fin da vent'anni fa, quando

furoreggiava in Italia quell' impressionismo di seconda mano

pei cui seguaci costruirsi un quadro meditatamente e fuori

dell'aria aperta e dipingerlo tutto senza comodi abbandoni,

ripieghi, svolazzi, vuoti e sprezzature, era un segno di

cecità filistea. Per la prima volta Oscar Ghiglia era venuto

a Firenze nel dicembre del 1900, e allora per la prima volta

aveva veduto i musei e per la prima volta aveva parlato col

suo conterraneo Giovanni Fattori, semplice e solitario,

professore dell'Accademia (cento lire al mese di stipendio).

Egli aveva a mostrarli le ritrosie e le cautele dell'avaro

che nasconde il suo tesoro, e a vedervi ammirazione frizzava

tutto in un livornesissimo sorrisetto tra soddisfatto e

scanzonato, che certo voleva dire il povero è lei perche io,

vede, i tesori me li so creare, quando voglio, da me. Un

quadro alla volta vi mostrava e finchè l'uno non era tornato

nel suo nascondiglio con la faccia al muro, l'altro non

appariva. Gli piaceva tra la Luce di due pitture lasciarvi

patire per qualche minuto l'ordinato e spolverato squallore

della sua stanza, come una pausa, e come un monito che

sapeva d'orgoglio. E poteva aver bisogno di cento lire, ma

al compratore il suo quadro si divertiva a farglielo

sospirare, perche imparasse a desiderarlo, cioè ad amarlo.

Si pensi che a questa pittura ricca, meditata, nitida e

compiuta, Oscar Ghiglia è venuto fin da vent'anni fa, quando

furoreggiava in Italia quell' impressionismo di seconda mano

pei cui seguaci costruirsi un quadro meditatamente e fuori

dell'aria aperta e dipingerlo tutto senza comodi abbandoni,

ripieghi, svolazzi, vuoti e sprezzature, era un segno di

cecità filistea. Per la prima volta Oscar Ghiglia era venuto

a Firenze nel dicembre del 1900, e allora per la prima volta

aveva veduto i musei e per la prima volta aveva parlato col

suo conterraneo Giovanni Fattori, semplice e solitario,

professore dell'Accademia (cento lire al mese di stipendio).

Il Fattori lo aiutò, e non solo di consigli, che gli permise

di frequentare la scuola del nudo e, qualche sera, di

dormire, in mancanza di meglio, nel suo studio. Narra lo

stesso Ghiglia che "il Fattori adorava gli antichi,

quelli che allora non si sa perchè, si chiamavano i

primitivi, e parlava di Giotto con venerazione e conoscenza,

senza parole difficili ma da vicino. ? Giotto, Fattori.

Questo binomio che non schiaccia il Fattori, adesso e

diventato d' uso corrente fra i molti glorificatori a voce e

in iscritto, del vecchio macchiaiolo livornese "che

parlava poco, non discuteva mai ? e dipingeva sempre ;

ma non credo che allora al Ghiglia apparisse tanto sicuro e

preciso. Certo la sua venuta a Firenze, la venuta di lui

provinciale (spregiudicato ma provinciale) alla capitale, lo

confortò in tre idee : che a dir arte moderna per intendere

qualcosa di terribilmente nuovo, primigenio e antitetico on

l'arte passata si dice una presuntuosa sciocchezza degna

davvero di provinciali educati al Caffè del Progresso,

perche l'arte che importa e una sola, senza aggettivi, e

moderno può anche essere un aggettivo peggiorativo; che il

vero, il vero tangibile, osservato con amore, posseduto con

voluttà, nettamente contornato e limpidamente colorito, e il

solo scopo dell'arte; che darsi all'arte vuol dire oggi

darsi a soffrire, quasi senza speranza.

Ancora nel 1913 scrivendo l'elogio, " io livornese e

pittore

? , di Giovanni Fattori a capo d'un bel volume dove per

la prima volta il Fattori stabile e maggiore fu separato, in

belle riproduzioni, dal Fattori corsivo e minore, Oscar

Ghiglia scriveva di lui e di se stesso : "Comprese che la

pittura è fondata unicamente sulla legge del saper trovare

il tono giusto d'un colore e costringerlo nel suo giusto

spazio, e che l'emozione che fa sorgere l'idea nella mente

del pittore e data soltanto dalle dimensioni dei colori,

dalle irradiazioni che la luce ne fa emanare per la simpatia

che li avvicina, e dalle distanze rispettive. ?

(1)

Quanto al soffrire il Fattori gli disse allora, e gli ripeté

anche pochi giorni prima di morire: " Tu sarai sempre

povero perchè sei un artista

". Profezia un po' romantica, che il giovane Ghiglia

accettò con serenità e anche con orgoglio, perche in tutte e

due le proposizioni capì che il buon maestro sottintendeva "come

me ? : e questo confronto al Ghiglia importava più della

povertà obbligatoria. Il fatto si è che tornato a Livorno

egli volle conoscere se stesso: contare e pesare quel suo

corporale patrimonio, che non ne aveva altri e forse il

cavalletto su cui dipinse quelle tre tele nemmeno era suo.

Non dico che quel soggetto egli lo scegliesse col deliberato

proposito di farsi un profondo esame di dentro e di fuori.

Ma in quella prima scelta c'è tutto Ghiglia: la sua

istintiva volontà di capire, la sua diffidenza e

scontentezza anche verso se stesso, la sua incapacità

d'essere felice se non vede e non sa e non rende a parole o

a colori limpidamente, tutto quel che il suo occhio e la sua

intelligenza gli possono rivelare delle cose, degli uomini,

delle idee. Ma per capire questa psicologia, bisogna

conoscere la sua vita fino allora.

Era nato il 23 agosto 1876. Suo padre, Valente Ghiglia, era

un piemontese, di Torino, anzi dei "Granatieri di Sardegna ?

venuti in Toscana con le truppe piemontesi dopo il 1860,

sposatosi a Livorno, congedatosi dall'esercito e impiegatosi

in quel Comune. Morì a quarantadue anni lasciando, in una

casuccia di via Paoli verso Porta alle Colline, la vedova

con tre figli. Oscar era il più piccino, di salute un

coccio, libero, appena si resse sulle gambe, d'andare dove

voleva, ad ogni ora. E naturalmente andava giù al mare e al

porto. Ma verso i dodici anni dovette anche pensare a

lavorare. Lo collocarono in una fonderia primitiva, a tirare

il mantice, poi a preparare e ripulire le " anime ? per le

fusioni in bronzo e in ottone: cannelli, bocchette,

rubinetti e palle da ornare le spalliere dei letti: roba già

che pesava e splendeva. E i soldi che guadagnava erano tanto

pochi che ogni giorno se li mangiava in ciliege.

|

S'ammalò, si rimise su alla meglio e fu tolto dalla

fonderia. Un siciliano che commerciava in agrumi se lo portò

a Pistoia, sul mercato, tra le ceste d?aranci gialli e di

limoni verdi ; un grossista di Viterbo se lo portò a Viterbo

a vendere cioccolata, cotonate, colori. Nella mesticheria

del viterbese, Oscar Ghiglia ha primamente imparato i nomi e

le materie dei colori ; colori, s' intende, da imbianchino e

da verniciatore. Per allora non desiderava che maggior

liberta e perciò a diciassett'anni, quando i suoi bei

colleghi borghesi studiano calligrafia d'arte nelle

Accademie, si dette a fare il merciaio ambulante : tele,

nastri, stringhe, spille, bottoni e matite. Una cassetta

sulle spalle o un carrettuccio da spingere a braccia e via

sulle strade bianche di Lunigiana, a Serravezza, a Massa, a

Carrara, a Pietrasanta. Sole, polvere, fango e stanchezza ;

compagnie losche ; gergo di vagabondi ; lezzo d'osterie ; e

ad ogni svolta di strada il respiro del gran mare, libero,

pulito, abbagliante, refrigerante, con in fondo ogni sera lo

sguardo amico dei due fari di Livorno. Un gran giorno fu

quello in cui la figlia del prefetto di Massa lo fece salire

fino in casa, fino in salotto, per scegliersi due nastri e

sorridergli. Ma cosi non poteva durare. La stanchezza non

era soltanto fisica. Ghiglia mutava e mutava mestiere

sentiva ch'era vicino a schiantarsi, una sera o l'altra,

all'angolo d'una strada deserta. Una volta che tornò a

Livorno per rifornirsi di quei suoi scarti di magazzino,

giurò di non ripartirne più a nessun costo. Disegnava un

poco con le matite che vendeva. Conobbe due pittori giovani

come lui, Lloyd e Vinzio. Si dette a leggere Maupassant e

Zola. Riuscì a comprarsi dei colori. Riuscì a concentrare la

sua volontà in uno sforzo solo, verso uno scopo solo. E

vinse, prima di tutto, se stesso.

S'ammalò, si rimise su alla meglio e fu tolto dalla

fonderia. Un siciliano che commerciava in agrumi se lo portò

a Pistoia, sul mercato, tra le ceste d?aranci gialli e di

limoni verdi ; un grossista di Viterbo se lo portò a Viterbo

a vendere cioccolata, cotonate, colori. Nella mesticheria

del viterbese, Oscar Ghiglia ha primamente imparato i nomi e

le materie dei colori ; colori, s' intende, da imbianchino e

da verniciatore. Per allora non desiderava che maggior

liberta e perciò a diciassett'anni, quando i suoi bei

colleghi borghesi studiano calligrafia d'arte nelle

Accademie, si dette a fare il merciaio ambulante : tele,

nastri, stringhe, spille, bottoni e matite. Una cassetta

sulle spalle o un carrettuccio da spingere a braccia e via

sulle strade bianche di Lunigiana, a Serravezza, a Massa, a

Carrara, a Pietrasanta. Sole, polvere, fango e stanchezza ;

compagnie losche ; gergo di vagabondi ; lezzo d'osterie ; e

ad ogni svolta di strada il respiro del gran mare, libero,

pulito, abbagliante, refrigerante, con in fondo ogni sera lo

sguardo amico dei due fari di Livorno. Un gran giorno fu

quello in cui la figlia del prefetto di Massa lo fece salire

fino in casa, fino in salotto, per scegliersi due nastri e

sorridergli. Ma cosi non poteva durare. La stanchezza non

era soltanto fisica. Ghiglia mutava e mutava mestiere

sentiva ch'era vicino a schiantarsi, una sera o l'altra,

all'angolo d'una strada deserta. Una volta che tornò a

Livorno per rifornirsi di quei suoi scarti di magazzino,

giurò di non ripartirne più a nessun costo. Disegnava un

poco con le matite che vendeva. Conobbe due pittori giovani

come lui, Lloyd e Vinzio. Si dette a leggere Maupassant e

Zola. Riuscì a comprarsi dei colori. Riuscì a concentrare la

sua volontà in uno sforzo solo, verso uno scopo solo. E

vinse, prima di tutto, se stesso.

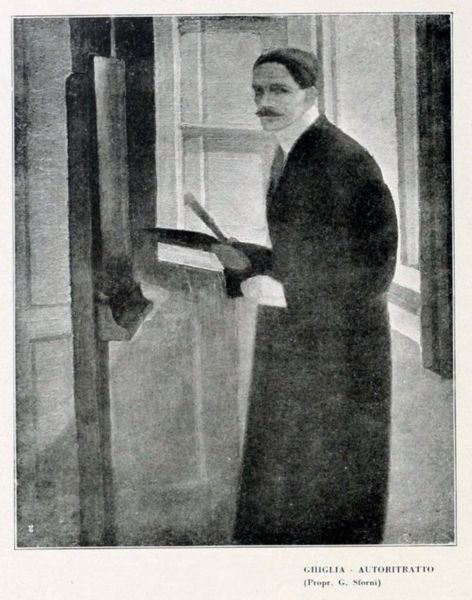

Nel 1900 come ho detto, potè venire a Firenze e parlare col

Fattori. Nel 1901, a venticinque anni già se ne stava, un

dipinto, in una Bella sala all'esposizione di Venezia,

seduto dentro una solida poltrona, guardando in faccia il

suo pubblico, reggendo nel pugno le definitive insegne del

suo potere, cioè del suo ingegno, tavolozza e pennelli. Non

c'era più da discutere e da dubitare almeno di fronte a se

stesso, al pubblico e ai colleghi. Ed ecco che subito,

appunto perchè aveva conquistate, egli detestò le

esposizioni. Gli apparvero quale appariva Roma a quell'altro

scontroso di Salvator Rosa.

Che di tre cose e l'abbondanza in Roma, Di

quadri, di speranze e baciamani.

Non tanto la sua fierezza e diffidenza erano offese da

quelle fiere quanto la stessa concezione dell'arte come

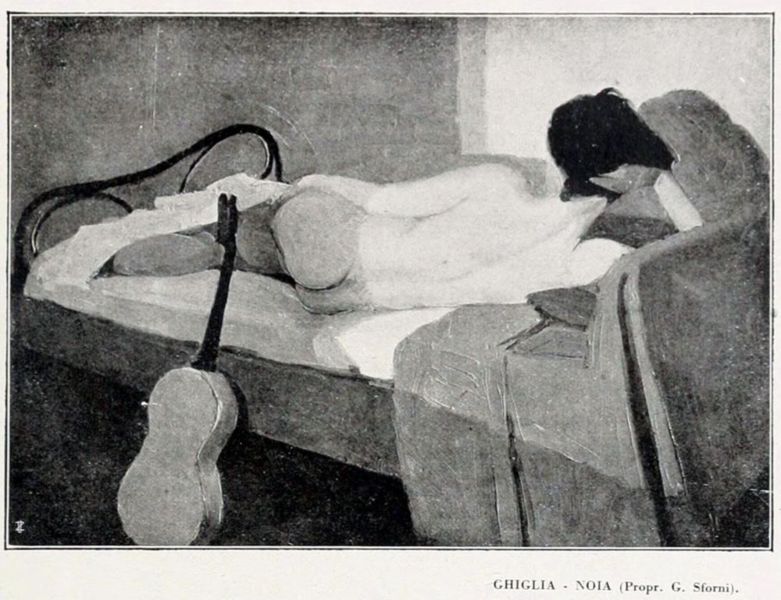

delicata confidenza e meditato abbandono. Ancora nel 1903

accettò di esporre a Venezia un ritratto : quello di sua

moglie, la quale ha davvero la metà di lui e della sua

energia. E' il più bello dei suoi ritratti, scultorio,

solido, pesante, in penombra, con gravi colori, turchini

notturni, bruni affocati, verdi d'alloro, in un'armonia

lenta e piena come d'organo. Ma gli altri ritratti di lui

non li amo. Egli non riesce a dominarvi il suo soggetto, ne

accetta di lasciarsene dominare e d'obbedirgli. Ne dipinse

fino al 1906. Poi nello stesso 1906 a Firenze e nel 1907 a

Faenza, nell'esposizione pel centenario del Torricelli,

apparvero di lui alcune piccole tele delle quali una m'è

rimasta indimenticabile, "Noia" : una modella ignuda

sopra un letto piatto, la faccia al muro, assopita, una

chitarra appoggiata al letto, una luce gialla uguale di

lampada. E quella di Faenza a stata l'ultima esposizione

alla quale egli ha partecipato.

|

Cerca e cerca, egli aveva infatti trovato e toccato in

quelli anni il fondo semplice e sano dell'arte sua, e i suoi

limiti; e da allora ha stimato inutile o mortificante

confidarsi al pubblico. Chiuso in una casuccia di via

Boccaccio, una strada già campestre ai limiti di Firenze

verso San Domenico, infastidito dalla esterna fatica dei

ritratti d'ordinazione, egli aveva dunque cominciato a

dipingere, per suo sfogo e riposo, alcuni piccoli quadri di

commossa intimita familiare; a dipingerli con la sicura e

casta semplicità di colore e di taglio con cui gli

apparivano e lo commovevano. Quella malinconia di cui parlai

in principio, dopo tante iniquità e tradimenti della

fortuna, traboccò allora come mai nelle sue tele,

naturalmente e soavemente. Quel darsi senza abbandonarsi e

quel riprendersi senza abbandonare che è la propria natura

del poeta capace di trarre arte dai suoi affetti, ebbero in

quel chiuso il loro più libero gioco. Nella penombra intorno

a una cuna, nella luce quieta della cucinetta familiare,

nello splendore d'un fiore, d'un frutto, d'un gomitolo di

lana rossa dentro la pulita angustia della sua casa, quell'

intelligenza errabonda, sospettosa e orgogliosa, si acquietò

e si distese. Fu proprio da quell'osservazione placata e

amorosa dei fatti e oggetti più vicini e più umili, da quel

concentrare il suo fuoco in un sol tema dentro piccole tele,

badando a non disperderne una sola favilla, ch'egli è venuto

tardi a dipingere le sue cosi dette "nature Morte? con tanta

intensità di calore e di colore : sonetti in cui ha serrato

poemi, sonetti limati e battuti sillaba per sillaba, con

rime echi ed assonanze che si prolungano fuor della breve

realtà scritta o dipinta. Viveva allora tra gli scrittori

del Leonardo e poi della Voce : Papini, Prezzolini,

Vannicola, Amendola, gli erano amici quotidiani. Ma,

livornese sottile, non si lasciò sedurre dalle liriche

novità della letteratura e dell'arte, per poco,

d'avanguardia.

Cerca e cerca, egli aveva infatti trovato e toccato in

quelli anni il fondo semplice e sano dell'arte sua, e i suoi

limiti; e da allora ha stimato inutile o mortificante

confidarsi al pubblico. Chiuso in una casuccia di via

Boccaccio, una strada già campestre ai limiti di Firenze

verso San Domenico, infastidito dalla esterna fatica dei

ritratti d'ordinazione, egli aveva dunque cominciato a

dipingere, per suo sfogo e riposo, alcuni piccoli quadri di

commossa intimita familiare; a dipingerli con la sicura e

casta semplicità di colore e di taglio con cui gli

apparivano e lo commovevano. Quella malinconia di cui parlai

in principio, dopo tante iniquità e tradimenti della

fortuna, traboccò allora come mai nelle sue tele,

naturalmente e soavemente. Quel darsi senza abbandonarsi e

quel riprendersi senza abbandonare che è la propria natura

del poeta capace di trarre arte dai suoi affetti, ebbero in

quel chiuso il loro più libero gioco. Nella penombra intorno

a una cuna, nella luce quieta della cucinetta familiare,

nello splendore d'un fiore, d'un frutto, d'un gomitolo di

lana rossa dentro la pulita angustia della sua casa, quell'

intelligenza errabonda, sospettosa e orgogliosa, si acquietò

e si distese. Fu proprio da quell'osservazione placata e

amorosa dei fatti e oggetti più vicini e più umili, da quel

concentrare il suo fuoco in un sol tema dentro piccole tele,

badando a non disperderne una sola favilla, ch'egli è venuto

tardi a dipingere le sue cosi dette "nature Morte? con tanta

intensità di calore e di colore : sonetti in cui ha serrato

poemi, sonetti limati e battuti sillaba per sillaba, con

rime echi ed assonanze che si prolungano fuor della breve

realtà scritta o dipinta. Viveva allora tra gli scrittori

del Leonardo e poi della Voce : Papini, Prezzolini,

Vannicola, Amendola, gli erano amici quotidiani. Ma,

livornese sottile, non si lasciò sedurre dalle liriche

novità della letteratura e dell'arte, per poco,

d'avanguardia.

Quegli ingegni ansiosi, entusiasti e insofferenti, la loro

cultura varia e vasta in continuo divenire, le loro dispute

valorose che lanciavano gran reti di sofismi nel mar

dell'infinito per trarne almeno un pesciolino reale e

lucente da un marmo del tavolino al caffè in prova della

loro giovanile onnipotenza, se non convinsero sempre Oscar

Ghiglia, ne addestrarono però la curiosità e la dialettica

in difesa dell'arte che ormai era sua, delle certezze che

ormai lo confortavano. E adesso quelli amici, tornando "sui

quaranta, dalle loro esperienze e vagabondaggi, sono lieti

di ritrovarsi il loro Ghiglia fermo e sereno nel piccolo

mondo delle sue idee chiare e della sua soda pittura,

l'inesorabile Ghiglia che dieci anni fa, nel pieno del

tumulto tra postimpressionisti, cubisti e futuristi,

scriveva tranquillo questa paginetta, direi, morale:

"Dissipata quell'aureola di pittori rivoluzionari, per cui

anche i più mediocri fra gl'impressionisti furono notati e

commentati, chi rimase di costoro di cui l'opere dicano

qualcosa a noi che, avendo sorpassato la loro rivoluzione

che essi l'Accademia, non siamo soggetti a scambiare la

novità per genialità? Degas e Manet, la cui arte trascese i

preconcetti della scuola e gl?imperativi tecnici e si

affermò per ciò che aveva di personale da esprimerci.

Ma è sopratutto Cezanne (quel Cezanne che ormai i cubisti,

che sono nati dalle sue deficienze, vorrebbero superare,

ponendo l'arte alla pari di un qualunque processo di

fabbricazione di saponette, che si perfezionare aggiungendo

un pezzo alla macchina o un ingrediente all'impasto) e

soprattutto Cezanne che non volendo più saperne

d'impressionismo, di divisionismo, di complementarismo ,

ponendosi con occhi puri, mente sgombra, anima vergine in

cospetto alle cose, mirò non già a fare della "realtà"

il fine della pittura ma il tramite per cui la "sua anima

prodigava agli uomini quel sentimento sacro e profondo della

vita che sfugge loro nello sminuzzamento del vivere

quotidiano". Per cinque anni, dal 1915 al 1919, dopo una

lunga malattia, Oscar Ghiglia, lasciata Firenze, e andato a

vivere sul suo mare nativo, vicino a Livorno, a

Castiglioncello una spiaggia che, quando era quasi deserta,

fu cara a tutti i macchiaioli, al Fattori, al Lega, al

Signorini, per l'ospitalità di Diego Martelli. Ma ora a

Firenze è tornato, sulla collina d'Arcetri, tra querce ed

olivi. Ha quattro figliuoli. Due, Valente e Paolo, già

dipingono; e credo non passeranno molti anni che si dovrà

parlare anche di loro.

|

|

UGO OJETTI

|

|

(1) (1) L'opera di GIOVANNI FATTORI, 80 tay.

in fototipia,

Testo di OSCAR GHIGLIA (Firenze, Casa

editrice

Self, 1913).

|

|

|

|

|

|