| |

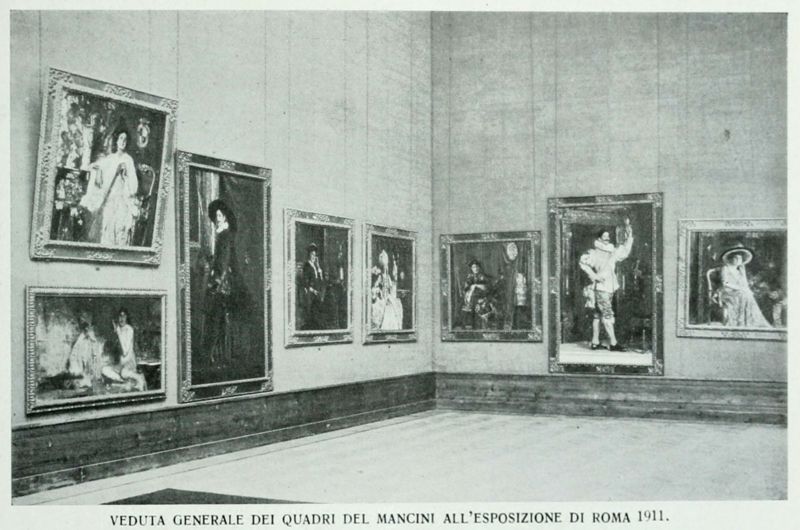

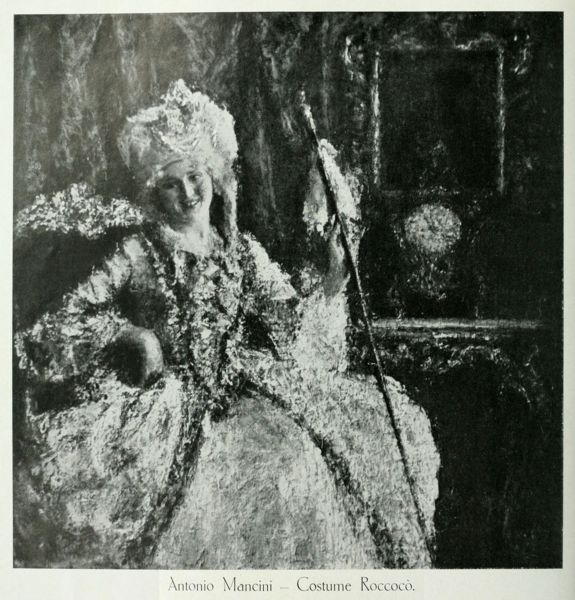

(Fonte : Emporium - n° 198 - Maggio 1911)

|

Pag. 1/2 |

|

Artisti contemporanei - Antonio Mancini

|

Un critico d'arte, che ne sapeva forse quanto i più moderni

letterati parigini che scrivono di pittura e di scultura

dando il tono ai colleghi europei, ossia il buon vecchio

Vasari, volendo lodare il ritratto della moglie di Francesco

Del Giocondo, quella sanissima Lisa, che oggi passa per una

sibillina figura di decadente, dice che in "quella testa,

chi voleva vedere quanto l'arte potesse imitare la natura,

agevolmente si poteva comprendere, perchè qui vi erano

contraffatte tutte le minuzie, che si possono con

sottigliezza dipingere".

Un critico d'arte, che ne sapeva forse quanto i più moderni

letterati parigini che scrivono di pittura e di scultura

dando il tono ai colleghi europei, ossia il buon vecchio

Vasari, volendo lodare il ritratto della moglie di Francesco

Del Giocondo, quella sanissima Lisa, che oggi passa per una

sibillina figura di decadente, dice che in "quella testa,

chi voleva vedere quanto l'arte potesse imitare la natura,

agevolmente si poteva comprendere, perchè qui vi erano

contraffatte tutte le minuzie, che si possono con

sottigliezza dipingere".

Decisamente a quei tempi contraffare la natura doveva essere

una faccenda molto più ardua che ai giorni nostri, perchè vi

si annetteva tanta importanza da costituire l'elogio supremo

d'un dipinto e d'un ritratto in ispecie. Oggi pare che ogni

lastra fotografica possa aspirare a questa gloria, giacche

molti pittori sdegnano di avere così modesto rivale e si

rifugiano nei campi ameni della decorazione, ossia della

semplificazione del vero, omettendo gran parte di quelle

minuzie inestricabili che si possono dipingere per

contraffare l'infinita complessità dei toni e dei piani che

avvolgono la superficie d'una forma fasciata per ogni parte

dalla luce.

|

Per fortuna dell'arte, accanto a chi s'accontenta del

press'a poco, come un obbiettivo fotografico, c'è ancora

qualche pittore che ha fiducia nell'occhio umano, che lo

crede sempre capace di percepire l'individuo in tutta la

ricchezza della sua personalità fisica di forma e di colore

e in tutta la sua indeterminata complessità di carattere

psicologico. Uno di questi audaci ottimisti, anzi, il più

convinto di essi, è Antonio Mancini. Egli può ancora

dimostrare nelle sue tele, che a lottare davanti al vero con

la fotografia, la nostra retina è più intensa nella sintesi

e più penetrante nell'analisi.

Per fortuna dell'arte, accanto a chi s'accontenta del

press'a poco, come un obbiettivo fotografico, c'è ancora

qualche pittore che ha fiducia nell'occhio umano, che lo

crede sempre capace di percepire l'individuo in tutta la

ricchezza della sua personalità fisica di forma e di colore

e in tutta la sua indeterminata complessità di carattere

psicologico. Uno di questi audaci ottimisti, anzi, il più

convinto di essi, è Antonio Mancini. Egli può ancora

dimostrare nelle sue tele, che a lottare davanti al vero con

la fotografia, la nostra retina è più intensa nella sintesi

e più penetrante nell'analisi.

Il problema che si propone l'arte del Mancini è questo:

riprodurre la realtà secondo la visione che ne riceve il

nostro occhio quando si trova a tale distanza dalle forme da

poterle abbracciare nel loro insieme senza muoversi. Per

percepire una figura umana nel suo complesso, già Leonardo

insegnava che bisogna esserle distanti almeno tre volte la

sua altezza. Di lì il pittore antico faceva il disegno del

contorno; ma poi si avvicinava alla figura ogni volta che

doveva eseguire i particolari. L'arte moderna invece intende

contraffare la realtà così come appare nella sua sintesi di

forme e di tinte attraverso lo strato di atmosfera, che la

separa dall'occhio dell'artista, il quale perciò non può più

sopprimere quello strato con l'avvicinarsi per eseguire i

particolari.

|

Ne segue che la visione moderna offre una illusione più

completa; poichè lo spettatore, arrivato allo stesso punto

di vista dell'artista, ha la percezione esatta d'una forma

avvolta dall'atmosfera, così come nel vero, ossia vista nel

suo ambiente, come si dice in gergo tecnico. il primo a

vedere e risolvere questo problema con piena coscienza è

stato Diego Velasquez sulla scorta di Tiziano e del

Tintoretto. Dopo di lui, per la legge stessa della pittura,

che tende al combaciamento perfetto della immagine finta

sulla tela e quella viva nella nostra retina, il problema

s'è imposto ogni volta che l'arte ha attraversato un periodo

o un cervello veristico.

Ne segue che la visione moderna offre una illusione più

completa; poichè lo spettatore, arrivato allo stesso punto

di vista dell'artista, ha la percezione esatta d'una forma

avvolta dall'atmosfera, così come nel vero, ossia vista nel

suo ambiente, come si dice in gergo tecnico. il primo a

vedere e risolvere questo problema con piena coscienza è

stato Diego Velasquez sulla scorta di Tiziano e del

Tintoretto. Dopo di lui, per la legge stessa della pittura,

che tende al combaciamento perfetto della immagine finta

sulla tela e quella viva nella nostra retina, il problema

s'è imposto ogni volta che l'arte ha attraversato un periodo

o un cervello veristico.

Il problema però è tanto facile ad essere formulato, quanto

ardua ne è la risoluzione; poichè a distanza le forme

perdono molto della chiarezza dei loro contorni e del loro

volume, per la corrosione, diciamo così, dell'atmosfera, che

fonde i margini e sopprime quelle sfumature, che

costituiscono proprio i fattoti del rilievo. Il verismo

della scuola impressionista risolveva molto semplicemente la

quistione, dando l'immagine confusa e piatta che appare

all'occhio al primo aspetto. Contro questa soluzione però

protesta sempre, inconsciamente, la persuasione del nostro

spirito, che sa dell'esistenza del volume delle forme per

scienza sua e per la tradizione della pittura analitica, che

eseguiva la figura pezzo per pezzo.

|

Conciliare l'effetto di insieme con il rilievo delle parti è

dato solo alla potenza di poche retine privilegiate, che

riescono a percepire le più tenui sfumature dei particolari

e sanno valutarle nel giusto rapporto gerarchico con i toni

generali. E una sottile orchestrazione di infiniti valori di

tinte, che all'occhio comune non giunge nemmeno nella sua

quantità numerica di motivi e che ai grandi artisti riesce

così difficile da afferrare nell'esattezza precisa d'ogni

nota, che anche i più sicuri pittori d'ambiente sono quasi

sempre monocromi. Il Velasquez, Frans Hals e il Rembrandt,

in uno stesso quadro non si abbandonano a una tavolozza

molto abbondante, poichè se è difficile tener dietro alle

varietà d'una stessa tinta, la difficoltà si moltiplica

quando le tinte sono più d'una, e bisogna coordinarne

contemporaneamente le variazioni.

Conciliare l'effetto di insieme con il rilievo delle parti è

dato solo alla potenza di poche retine privilegiate, che

riescono a percepire le più tenui sfumature dei particolari

e sanno valutarle nel giusto rapporto gerarchico con i toni

generali. E una sottile orchestrazione di infiniti valori di

tinte, che all'occhio comune non giunge nemmeno nella sua

quantità numerica di motivi e che ai grandi artisti riesce

così difficile da afferrare nell'esattezza precisa d'ogni

nota, che anche i più sicuri pittori d'ambiente sono quasi

sempre monocromi. Il Velasquez, Frans Hals e il Rembrandt,

in uno stesso quadro non si abbandonano a una tavolozza

molto abbondante, poichè se è difficile tener dietro alle

varietà d'una stessa tinta, la difficoltà si moltiplica

quando le tinte sono più d'una, e bisogna coordinarne

contemporaneamente le variazioni.

Eppure il Mancini non cerca mai di evitare tale difficoltà;

anzi egli ama una colorazione ricca e varia quanto il vero,

senza predilezione alcuna di tonalità già da lui

conquistate. La novità però e la grandezza dell'arte sua non

consistono solo in questo; ma più specialmente

nell'intensità insuperata della sensazione luminosa della

sua policromia. Prima di lui solo Adolfo Monticelli, facendo

di tutte le tavolozze una profonda nutrizione,

riattaccandosi al Rembrandt, al Watteau e al Goya, riuscì a

fondere quella folle ridda di colorazioni violente, che dava

alle sue piccole fantasie il senso d'una intensità cromatica

non mai veduta fino allora.

|

Il pittore marsigliese però, con tinte sincere,

spontaneamente avvicinate, s'accontentava di suscitare

nell'occhio dello spettatore l'immagine di forme intravviste

nel loro insieme, ma non chiaramente descritte e tanto meno

definite. La gloria di giungere a questa conquista, che pare

in assoluta antitesi con l'effetto sintetico a distanza, è

dovuta ad Antonio Mancini. Egli, per ottenere dalle tinte

opache dell'industria umana quella luminosità che è nelle

cose bagnate dai raggi solari, non usa valersi del reciproco

aiuto delle mezze tinte, che gerarchicamente collocate

riproducono la luce, in una scala però minore, più tenue,

più ammorzata, in penombra diciamo così: egli pretende dalla

luce l'effetto stesso ch'essa opera sulle superfici a

diversi piani, facendo lustrare e scintillare i più

rilevati. Perciò sulle paste a tutto corpo, che il nostro

pittore adopera anche per i fondi di tono più tenue,

sovrappone, conte rilievi cartografici di catene montuose,

quella quantità di colore che occorre per produrre riflessi

e penombre di piani rialzati.

Il pittore marsigliese però, con tinte sincere,

spontaneamente avvicinate, s'accontentava di suscitare

nell'occhio dello spettatore l'immagine di forme intravviste

nel loro insieme, ma non chiaramente descritte e tanto meno

definite. La gloria di giungere a questa conquista, che pare

in assoluta antitesi con l'effetto sintetico a distanza, è

dovuta ad Antonio Mancini. Egli, per ottenere dalle tinte

opache dell'industria umana quella luminosità che è nelle

cose bagnate dai raggi solari, non usa valersi del reciproco

aiuto delle mezze tinte, che gerarchicamente collocate

riproducono la luce, in una scala però minore, più tenue,

più ammorzata, in penombra diciamo così: egli pretende dalla

luce l'effetto stesso ch'essa opera sulle superfici a

diversi piani, facendo lustrare e scintillare i più

rilevati. Perciò sulle paste a tutto corpo, che il nostro

pittore adopera anche per i fondi di tono più tenue,

sovrappone, conte rilievi cartografici di catene montuose,

quella quantità di colore che occorre per produrre riflessi

e penombre di piani rialzati.

|

La tecnica può parere paradossale, ed è certo pericolosa.

Infatti, siccome l'artista dipinge sempre con la luce di

fronte al quadro, se esso in una mostra viene collocato a

luce radente, non solo non si hanno più gli stessi riflessi,

ma la grossezza del colore produce delle ombre materiali,

che non erano nell'intenzione dell'artista. Così avviene che

le sue carni, potentemente vere, sotto certi effetti di

luce, sembrano opache. Di più, impostando, come fa il

Mancini, ogni tinta al massimo grado d'intensità, ossia al

grado di scintillio della tinta, quando si arriva ai colori

estremi, il bianco e il nero, non essendo essi capaci di

aumento, restano talvolta inferiori di voce al coro delle

colorazioni intermedie e riescono stonati. Ecco perchè il

pittore ama nei suoi quadri e sui bianchi lo sfolgorio

metallico di pietre preziose, di ori e di argenti, ed ecco

perchè egli è costretto a riprodurli non più con la pasta

colorante, ma con corpi, diciamo così, estranei, come pezzi

di vetro o di latta. Come si comprende, ciò non è un

capriccio di strano esteta, ma è il fatale prodotto logico

d'una intonazione già esasperata alle prime battute del

fondo.

La tecnica può parere paradossale, ed è certo pericolosa.

Infatti, siccome l'artista dipinge sempre con la luce di

fronte al quadro, se esso in una mostra viene collocato a

luce radente, non solo non si hanno più gli stessi riflessi,

ma la grossezza del colore produce delle ombre materiali,

che non erano nell'intenzione dell'artista. Così avviene che

le sue carni, potentemente vere, sotto certi effetti di

luce, sembrano opache. Di più, impostando, come fa il

Mancini, ogni tinta al massimo grado d'intensità, ossia al

grado di scintillio della tinta, quando si arriva ai colori

estremi, il bianco e il nero, non essendo essi capaci di

aumento, restano talvolta inferiori di voce al coro delle

colorazioni intermedie e riescono stonati. Ecco perchè il

pittore ama nei suoi quadri e sui bianchi lo sfolgorio

metallico di pietre preziose, di ori e di argenti, ed ecco

perchè egli è costretto a riprodurli non più con la pasta

colorante, ma con corpi, diciamo così, estranei, come pezzi

di vetro o di latta. Come si comprende, ciò non è un

capriccio di strano esteta, ma è il fatale prodotto logico

d'una intonazione già esasperata alle prime battute del

fondo.

|

|

Continua - Pagina 2/2

|

|

|

|

|

|

|

|