Ma per fortuna il pittore, avvertito, già correva giù per la

collina al gran trotto del suo cavallo verso Francavilla. Da

quel che aveva veduto nella chiesa prima che San Pantaleone

uscisse al sole e soffrisse le indiscrezioni

dell'obbiettivo, egli aveva tratto il soggetto del quadro:

il busto del santo sopra un tappeto in terra tra sei

candelieri, i contadini la lingua per terra, striscianti e

sanguinanti dalla soglia della chiesa fino all'idolo che

abbracciavano singhiozzando e tremendo, il prete sereno e

sorridente sotto il gran piviale, inginocchiato lì presso

con l'aspersorio in mano, e dietro a lui la folla, uomini,

donne, vecchie, spose, infermi, bambini, tutti con un cero

in mano, l'anima negli occhi, estatici e dolenti.

Ma per fortuna il pittore, avvertito, già correva giù per la

collina al gran trotto del suo cavallo verso Francavilla. Da

quel che aveva veduto nella chiesa prima che San Pantaleone

uscisse al sole e soffrisse le indiscrezioni

dell'obbiettivo, egli aveva tratto il soggetto del quadro:

il busto del santo sopra un tappeto in terra tra sei

candelieri, i contadini la lingua per terra, striscianti e

sanguinanti dalla soglia della chiesa fino all'idolo che

abbracciavano singhiozzando e tremendo, il prete sereno e

sorridente sotto il gran piviale, inginocchiato lì presso

con l'aspersorio in mano, e dietro a lui la folla, uomini,

donne, vecchie, spose, infermi, bambini, tutti con un cero

in mano, l'anima negli occhi, estatici e dolenti.

Si badi. Una più tragica visione della vita paesana era

anche in Italia, nell'aria. Giovanni Verga aveva pubblicato

nell'80 la Vita dei Campi e nell'81 I Malavoglia

e si doveva parlar di verismo, nel senso francese e

pessimistico, anche al caffè di Pescara. In arte Millet,

morto nel 1875, cominciava ad essere conosciuto anche da noi

ed esaltato tanto che trovava degl'imitatori (a modo loro,

s'intende) perfino nella mite Toscana e che da qualcuno era

già proposto come il solo possibile contravveleno

all'ubbriacatura spagnola dei minuscoli epigoni fortuniani.

E d'Orsi aveva esposto a Torino, tre anni prima, il

Proximus tuus e due anni prima, a Milano, Patini, un

abruzzese, L'erede; e anche attorno ad essi,

imitazioni e plagi che non avevano avuto paura di ripetere

magari lo stesso titolo della statua o della pittura

imitata.

Si noti ancora. La trasformazione del Michetti è nel Voto

meno profonda di quel che si disse allora. Il soggetto

brutale è nuovo, ma la pittura resta la stessa: la stessa

luminosità dei singoli oggetti senza l'unità della luce

ambiente, lo stesso balzar in avanti di certe figure del

fondo, la stessa minuzia di certi particolari e lo stesso

sprezzo per certi altri, a capriccio, senza una logica

visibile, così che al quadro mancavano ancora il centro e

l'equilibrio, la stessa importanza data alla figura umana

fin nei suoi ornamenti e nei suoi fronzoli, la stessa

sommaria e fiacca pittura deí fondi, insomma la stessa

visibile ostentazione della propria maestria senza

un'austera ricerca di stile, che stile è rinuncia,

semplificazione, misura. Come nel Corpus Domini, come

nell'Ottava, come nei Morticini, anche nel

Voto, dopo la prima ammirazione, si poteva sentire che il pittore avrebbe

prodotto nello spettatore capace una più intensa emozione di

gioja, di pena, di ribrezzo, se si fosse meno disperso e

avesse voluto scegliere.

|

L'economia dell'attenzione è in pittura come in letteratura

una condizione per la intensità dell'emozione. E, da

Tintoretto a Millet, da Rembrandt a Boecklin, tutti i

pittori di sentimento e di passione hanno obbedito,

sapendolo o non sapendolo, a questa legge del minimo mezzo.

Michetti ancora non vi obbediva. Si poteva dire che egli

amava ancora sè stesso, la sua mano prodigiosa, la sua

acutezza d'osservazione più dell'arte, e preferiva ancora

far ammirare le proprie qualità di pittore più che il suo

quadro. Dal quale l'anima sua restava fuori. Nelle altre sue

opere, o la letizia primaverile o l'ebbrezza amorosa o la

tristezza autunnale o la nostalgia davanti a un tramonto sul

mare, eran visibili e comunicative anche se in quelle

maggiori e più affollate l'efficacia era stata, come ho

detto, diminuíta dalla dispesione delle parti. Ma qui,

creando il

Voto, che aveva egli sentito? Aveva forse, come più tardi nel Trionfo

della Morte Giorgio Aurispa davanti a uno spettacolo

simile, provato dentro quella chiesa "il disgusto per la

bestia immonda strisciante nella polvere consacrata"?

Esperimentando quella "aderenza materiale con lo strato

infimo della sua razza" aveva egli arretrato d'orrore o

aveva sorriso di scetticismo o aveva tremato per un

improvviso contagio di bestialità e di superstizione? Non si

capiva. Egli aveva dipinto quelle cinquanta figure del suo

quadro oggettivamente come si diceva in quelli anni in cui

si credeva nella favola d'un'arte oggettiva, cioè

macchinalmente (una macchina prodigiosa e perfetta,

s'intende) tanto che la pittura, ripeto, era stupefacente,

ma non il quadro.

L'economia dell'attenzione è in pittura come in letteratura

una condizione per la intensità dell'emozione. E, da

Tintoretto a Millet, da Rembrandt a Boecklin, tutti i

pittori di sentimento e di passione hanno obbedito,

sapendolo o non sapendolo, a questa legge del minimo mezzo.

Michetti ancora non vi obbediva. Si poteva dire che egli

amava ancora sè stesso, la sua mano prodigiosa, la sua

acutezza d'osservazione più dell'arte, e preferiva ancora

far ammirare le proprie qualità di pittore più che il suo

quadro. Dal quale l'anima sua restava fuori. Nelle altre sue

opere, o la letizia primaverile o l'ebbrezza amorosa o la

tristezza autunnale o la nostalgia davanti a un tramonto sul

mare, eran visibili e comunicative anche se in quelle

maggiori e più affollate l'efficacia era stata, come ho

detto, diminuíta dalla dispesione delle parti. Ma qui,

creando il

Voto, che aveva egli sentito? Aveva forse, come più tardi nel Trionfo

della Morte Giorgio Aurispa davanti a uno spettacolo

simile, provato dentro quella chiesa "il disgusto per la

bestia immonda strisciante nella polvere consacrata"?

Esperimentando quella "aderenza materiale con lo strato

infimo della sua razza" aveva egli arretrato d'orrore o

aveva sorriso di scetticismo o aveva tremato per un

improvviso contagio di bestialità e di superstizione? Non si

capiva. Egli aveva dipinto quelle cinquanta figure del suo

quadro oggettivamente come si diceva in quelli anni in cui

si credeva nella favola d'un'arte oggettiva, cioè

macchinalmente (una macchina prodigiosa e perfetta,

s'intende) tanto che la pittura, ripeto, era stupefacente,

ma non il quadro.

|

Quella pittura, pezzo per pezzo, figura per figura, superava

per la varietà delle figure, la verità delle espressioni, il

vigore del disegno tutto quel che il "mago" aveva fatto fino

allora. E per questo gli studi che l'accompagnavano furono

tutti venduti in pochi giorni, a mille lire l'uno, e il

primo l'acquistò un pittore spagnolo, il Pradilla, e

ringraziò Michetti del regalo: lode pericolosa che voleva

inutilmente ricondurlo fra gli stanchi seguaci del Fortuny.

Alma Tadema scrisse allora a Domenico Morelli: "Michetti

est tout bonnement admirable: j'en suis fou". Ad inni

universali si opposero da un lato pochi "costaroli", o

discepoli di Nino Costa il quale in quelli anni si sforzava

di ricondurre l'arte italiana sugli ammaestramenti inglesi a

una semplicità e a un'ingenuità da primitivi e che appunto

l'anno dopo nella stessa Roma finiva a raccogliere il suo

gruppo nella società In arte libertas. L'articolo

romanescamente violento e inutilmente scortese che il Costa

scrisse contro il Voto partì da quel programma e fece

perciò un grande rumore. E il rumore crebbe quando la

commissione incaricata dal ministro delle compere ufficiali

(2) comprò tutto per quarantasettemila

lire — il Refugium peccatorum del Nono, il Bosco

di Castagni del Boggiani, il Mulino a Verona del

Bezzi, il Viaggio triste del Faccioli, un ritratto

del Tallone, ma non il Voto del Michetti. Poichè col

Michetti erano stati esclusi dalle compere anche il

Favretto, il Delleani, il Fattori, il Carcano, il Tito, il

Rossano, fu un urlo generale, da Torino a Napoli. I più

severi e meditati articoli in quella girandola di polemiche

furono scritti da Luigi Chirtani sul Corriere della Sera.

Quella pittura, pezzo per pezzo, figura per figura, superava

per la varietà delle figure, la verità delle espressioni, il

vigore del disegno tutto quel che il "mago" aveva fatto fino

allora. E per questo gli studi che l'accompagnavano furono

tutti venduti in pochi giorni, a mille lire l'uno, e il

primo l'acquistò un pittore spagnolo, il Pradilla, e

ringraziò Michetti del regalo: lode pericolosa che voleva

inutilmente ricondurlo fra gli stanchi seguaci del Fortuny.

Alma Tadema scrisse allora a Domenico Morelli: "Michetti

est tout bonnement admirable: j'en suis fou". Ad inni

universali si opposero da un lato pochi "costaroli", o

discepoli di Nino Costa il quale in quelli anni si sforzava

di ricondurre l'arte italiana sugli ammaestramenti inglesi a

una semplicità e a un'ingenuità da primitivi e che appunto

l'anno dopo nella stessa Roma finiva a raccogliere il suo

gruppo nella società In arte libertas. L'articolo

romanescamente violento e inutilmente scortese che il Costa

scrisse contro il Voto partì da quel programma e fece

perciò un grande rumore. E il rumore crebbe quando la

commissione incaricata dal ministro delle compere ufficiali

(2) comprò tutto per quarantasettemila

lire — il Refugium peccatorum del Nono, il Bosco

di Castagni del Boggiani, il Mulino a Verona del

Bezzi, il Viaggio triste del Faccioli, un ritratto

del Tallone, ma non il Voto del Michetti. Poichè col

Michetti erano stati esclusi dalle compere anche il

Favretto, il Delleani, il Fattori, il Carcano, il Tito, il

Rossano, fu un urlo generale, da Torino a Napoli. I più

severi e meditati articoli in quella girandola di polemiche

furono scritti da Luigi Chirtani sul Corriere della Sera.

Ettore Ferrari portò la questione alla Camera e Guido

Baccelli ministro dell'Istruzione nominò sei deputati -

Odescalchi pel Lazio, Martini per la Toscana, de Riseis per

le province dette napoletane, Crispi per la Sicilia, Perazzi

per tutta l'alta Italia, Salaris per la Sardegna — perchè

distribuissero (oh le idee artistiche del parlamento

italiano...) altre centocinquantamila lire in tre parti

uguali, una per l'Italia settentrionale, una per quella

centrale, una pel resto! E la commissione comprò finalmente

per quarantamila lire il Voto di Michetti. Lo sforzo

fu tanto che da allora, in ventisette anni, il governo non è

riuscito a comprare altro di lui che una Pastorella, una non

felice variante di quella della collezione Rotondo.

|

Nino Costa in quel suo articolo fra molte iniquità aveva

scritto queste parole giuste: "Gran peccato che un uomo

tanto ben dotato dalla natura non sappia essere più

semplice, per la coscienza della propria forza". Non so se

il Michetti leggesse o, se lo lesse, meditasse questo

giudizio. Ho già indicato altre cause e altri esempi che

poterono subito dopo il Voto

spingerlo verso una semplificazione e verso una ricerca di

stile più vigile e più severa. Certo egli col Voto

aveva nella piena maturità del suo ingegno mostrato la

sincera volontà di rinnovarsi magari restando per qualche

anno in disparte. A Torino nel 1884 non espose che

acqueforti, scenette di campagna già da lui incise a Parigi

nella casa Cadart e pubblicate dal giornale L'Art chè

all'Istituto di Napoli egli aveva studiato anche incisione

con Aloisio Juvara: a Venezia nel 1887, fra alcuni dei

quadretti idillici che l'avevan condotto alla fama, non

mandò di nuovo che un ritratto — il ritratto della signora

Maria Bernadacki. Al ritratto si era dato in quelli anni con

passione e ne aveva fatti a olio del re, della regina, della

principessa Odescalchi (pel principe Baldassare Odescalchi

aveva dipinto anche un Innocenzo XI che fu donato al

Papa) e, a pastello, di sua moglie, di sua suocera, del

d'Annunzio. D'Annunzio nel 1893 scrisse che i ritratti del

re e della regina erano vere pagine storiche comparabili

certo nella bellezza al Francesco I di Tiziano, al

Giulio II di Rafaele, all'Almirante Pareja del Velasquez, al

William Waram di Hans Holbein. I paragoni erano un poco

contradditori e molto pericolosi: erano di maniera quanto

quel "Rafaele". E quelle due tele oggi nella galleria

veneziana d'arte moderna non sembrano più a nessuno degre ne

di Tiziano nè del miglior Michetti. Ma il poeta che per un

altro ritratto di Umberto aveva egli stesso indossato

l'uniforme reale e aveva posato davanti a Michetti per la

figura del re, vedeva giusto quando scorgeva in quei

ritratti e negli altri di quelli anni e nelle teste che poi

Michetti espose a Roma nel giugno del 1893, l'inizio per lui

di un periodo più tranquillo e più lucido, una maggior

purezza di pittura, uno sforzo costante a nascondere la

propria sapienza, a raggiungere una più schietta semplicità.

Nino Costa in quel suo articolo fra molte iniquità aveva

scritto queste parole giuste: "Gran peccato che un uomo

tanto ben dotato dalla natura non sappia essere più

semplice, per la coscienza della propria forza". Non so se

il Michetti leggesse o, se lo lesse, meditasse questo

giudizio. Ho già indicato altre cause e altri esempi che

poterono subito dopo il Voto

spingerlo verso una semplificazione e verso una ricerca di

stile più vigile e più severa. Certo egli col Voto

aveva nella piena maturità del suo ingegno mostrato la

sincera volontà di rinnovarsi magari restando per qualche

anno in disparte. A Torino nel 1884 non espose che

acqueforti, scenette di campagna già da lui incise a Parigi

nella casa Cadart e pubblicate dal giornale L'Art chè

all'Istituto di Napoli egli aveva studiato anche incisione

con Aloisio Juvara: a Venezia nel 1887, fra alcuni dei

quadretti idillici che l'avevan condotto alla fama, non

mandò di nuovo che un ritratto — il ritratto della signora

Maria Bernadacki. Al ritratto si era dato in quelli anni con

passione e ne aveva fatti a olio del re, della regina, della

principessa Odescalchi (pel principe Baldassare Odescalchi

aveva dipinto anche un Innocenzo XI che fu donato al

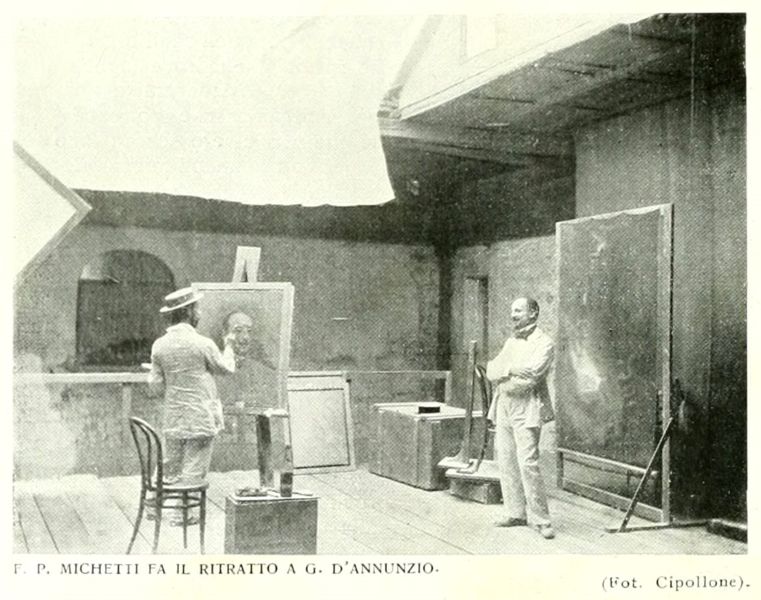

Papa) e, a pastello, di sua moglie, di sua suocera, del

d'Annunzio. D'Annunzio nel 1893 scrisse che i ritratti del

re e della regina erano vere pagine storiche comparabili

certo nella bellezza al Francesco I di Tiziano, al

Giulio II di Rafaele, all'Almirante Pareja del Velasquez, al

William Waram di Hans Holbein. I paragoni erano un poco

contradditori e molto pericolosi: erano di maniera quanto

quel "Rafaele". E quelle due tele oggi nella galleria

veneziana d'arte moderna non sembrano più a nessuno degre ne

di Tiziano nè del miglior Michetti. Ma il poeta che per un

altro ritratto di Umberto aveva egli stesso indossato

l'uniforme reale e aveva posato davanti a Michetti per la

figura del re, vedeva giusto quando scorgeva in quei

ritratti e negli altri di quelli anni e nelle teste che poi

Michetti espose a Roma nel giugno del 1893, l'inizio per lui

di un periodo più tranquillo e più lucido, una maggior

purezza di pittura, uno sforzo costante a nascondere la

propria sapienza, a raggiungere una più schietta semplicità.

L'effetto di questi propositi fu finalmente la grande

tempera della Figlia di Jorio che apparve alla prima

biennale di Venezia nel 1895 e che adesso è purtroppo nella

Galleria Nazionale di Berlino, col Ritorno e con

L'Ora triste

di Giovanni Segantini.

|

Alle falde della Majella che biancheggia nel fondo, lungo un

ciglione, sul sentiero fangoso, passa la figlia di Jorio

(Jorio in abruzzese è Gregorio), la "cagna randagia", il

capo ammantato dal suo mantello rosso color di bucchero;

sull'orlo del ciglione sei uomini, giovani e vecchi, la

guardano cupidi e chi ride e chi ghigna e chi l'ammira

estatico; l'ultimo in piedi è decapitato dalla cornice

(3), un ramo nudo di mandorlo tende da

sinistra pochi fiori verso la bella desiderata, ma non si

vede l'albero che lo sostiene.

Alle falde della Majella che biancheggia nel fondo, lungo un

ciglione, sul sentiero fangoso, passa la figlia di Jorio

(Jorio in abruzzese è Gregorio), la "cagna randagia", il

capo ammantato dal suo mantello rosso color di bucchero;

sull'orlo del ciglione sei uomini, giovani e vecchi, la

guardano cupidi e chi ride e chi ghigna e chi l'ammira

estatico; l'ultimo in piedi è decapitato dalla cornice

(3), un ramo nudo di mandorlo tende da

sinistra pochi fiori verso la bella desiderata, ma non si

vede l'albero che lo sostiene.

Da venti anni Michetti pensava a quel tema che più tardi,

nel 1904, suggerì a Gabriele d'Annunzio la sua tragedia

pastorale. Prima ne aveva fatto un disegno ravvivato da due

o tre colori, intitolato La rejetta, e la donna vi

passava davanti a gruppi d'uomini e di donne che

confabulavano in aria dí mistero fuori d'un villaggio di cui

si intravvedevano tra gli alberi le prime case. In un altro

disegno sul quale era scritto Passione, scena umana,

una gran folla era fuori d'una chiesa e, proprio nel centro,

in un vuoto di ostilità, si vedeva passare una donna, curva

sotto uno sciale nero, con una mano sulla faccia, e il

tendone rialzato a metà sulla porta maggiore del tempio

recava — proprio così... — la parola

Caritas. Pian piano la scena si era semplificata, i costumi eran

diventati precisamente quelli di Orsogna, un caratteristico

paesotto in quel d'Ortona rinomato per una pittoresca

processione detta "dei Talami"; e non erano restati in

cospetto della Figlia di Jorio sopra una ripa verde

che cinque uomini: questa piccola tempera fu esposta a

Milano nel 1881. Ma in nessuno di questi e degli altri studi

e quadri preparatori, appariva ancora lo sfondo della

montagna azzurra e bianca, - alone niveo di purezza su quel

rosso peccato e quelle brame. E in nessuno — quel che più

importa — la pittura era squadrata con pochi piani e con

tanta fermezza e con tanta larghezza come nel quadro. La

donna e il giovane seduto nel mezzo del quadro e l'uomo

senza testa e un'altra mezza figura di donna che appare

ferma a destra, con una secchia sul capo, sembrarono

addirittura dipinte da un pittore a fresco che avesse

studiato Masaccio o Pier della Francesca e la loro pittura

statuaria. Niente fronzoli, niente particolari inutili: quel

che si doveva dire e niente altro. E l'uomo decapitato e la

donna tagliata a metà e il ramo di mandorlo senza tronco

pareva che fossero lì per dichiarare questa intenzione del

pittore di parlar breve e limpido, senza una sillaba di più

del necessario. Solo nel terreno schizzato con poca

consistenza era l'ultimo ricordo del Michetti beato di

mostrare la propria bravura.

|

L'anno dopo egli vendeva — dicesi — per trecentomila lire al

signor Ernesto Seeger di Berlino quel quadro e tutto quello

che aveva nello studio — quadri ad olio e a tempera, e casse

e casse di pastelli e di guazzi, di appunti e di simili.

Quando nel 1889 partivo per Berlino per andare a vedere la

mostra di tutte quelle opere, egli mi disse: - Troverai là

tutto il mio lavoro di venti anni. Le pareti, le casse, le

tavole del mio studio sono vuote. Ricomincio da capo, — e

sorrideva agile e sano, soddisfatto di quella seconda

giovinezza, felice di ritrovarsi davanti alla vita con occhi

nuovi e con un bel sole di gloria sull'aperto orizzonte.

L'anno dopo egli vendeva — dicesi — per trecentomila lire al

signor Ernesto Seeger di Berlino quel quadro e tutto quello

che aveva nello studio — quadri ad olio e a tempera, e casse

e casse di pastelli e di guazzi, di appunti e di simili.

Quando nel 1889 partivo per Berlino per andare a vedere la

mostra di tutte quelle opere, egli mi disse: - Troverai là

tutto il mio lavoro di venti anni. Le pareti, le casse, le

tavole del mio studio sono vuote. Ricomincio da capo, — e

sorrideva agile e sano, soddisfatto di quella seconda

giovinezza, felice di ritrovarsi davanti alla vita con occhi

nuovi e con un bel sole di gloria sull'aperto orizzonte.

A Berlino la Figlia di Jrio del 1895 era esposta di

contro al Corpus Domini del 1877. Tra quei due poli

era chiusa tutta la nobilissima vita di questo solitario che

aveva lavorato per venti anni a domare la facilità e

l'irruenza del suo genio e a trovargli uno stile: una vita e

un esempio.

Perchè da allora Michetti non ha più esposto un dipinto che

continuasse la matura e virile bellezza di quella sua

tempera? Il quadro l'Offerta che fu donato dalle dame

e dai gentiluomini di Corte alla nuova regina d'Italia per

le sue nozze, i disegni per la Bibbia d'Amsterdam esposti a

Roma nel 1902, d'una forza tragica contenuta con tanta

fermezza nella osservazione del vero che parvero, meno il

Saul, troppo realistici in un momento in cui la pittura

religiosa già tornava mistica e fantastica, sono sembrati

passatempi per chi a quarantaquattro anni aveva costruito

quel monumento. D'altra parte le due grandi tempere esposte

a Parigi nel 1900, I Serpenti e Gli Storpii,

parvero un ritorno alle intemperanze dei primi anni.

Raffigurava la prima una processione attraverso un prato

verdissimo, sullo sfondo d'una chiesa dal portico alto e

affrescato, con confraternite di uomini e gruppi di donne e

di bimbi in vesti violentemente policrome, tutti cinti di

serpi verdastri e sul collo, sulle braccia, sulle croci, sui

ceri; e la seconda, alcuni selvaggi episodi del

pellegrinaggio di Casalbordino già descritto dal d'Annunzio

nel Trionfo della Morte, cioè sotto un ripone giallo

e riarso cinque o sei gruppi di storpii mostruosi e

d'infermi protesi verso la croce che passa, spasimanti a

implorare il miracolo. V'erano i soliti suoi pezzi

d'incomparabile bravura, ma v'era anche quella sua antica

ostentata noncuranza per la prospettiva lineare, per l'unità

della luce, per la composizione o almeno per

quell'equilibrio dei colori e delle masse che forma il

quadro e toglie allo spettatore il fastidio di sentirsi

davanti a un frammento, a un'opera inorganica che potrebbe

continuare ancora per metri o essere senza danno

dell'effetto tagliata ancora in frammenti minori. E, del

resto, da allora, silenzio.

|

La psicologia degli artisti vivi è difficile a definirsi.

Quella degli antichi è più facile non solo perchè tutte le

opere vi stan davanti alla mente e tutte le ipotesi sono

lecite e anzi le più ardite e scortesi hanno il miglior

successo, ma anche perchè gli artisti sulle cui vicende lo

psicologo o lo storico o il critico s'affaccendano, son

dalla morte costretti a tacere. Invece sull'apparente

inerzia di Francesco Paolo Michetti non è chi non dica la

sua. E v'è chi ne dà la colpa alla sua clausura in

provincia, anzi in campagna, lontano dalle lotte e dalla

concitazione e dall'emulazione delle città. E v'è chi la

attribuisce a una specie di disgusto per l'arte venutogli

dalla stessa facilità con cui ormai egli lavorava, perchè il

piacere di creare vien solo dal dolore della gestazione. E

v'è chi trae da qualche frase pessimistica del Michetti la

conclusione che dopo il 1896, dopo Adua, e dopo la

rassegnazione con cui gli italiani sembrano aver accolto la

sconfitta, egli ormai disperi dell'avvenire della patria, e

il lavoro gli sembri faticoso davanti a un pubblico sempre

più meschino e sempre più egoista. E v'è anche fra gli

artisti più giovani chi dice che il Michetti, tenutosi

lontano a parole e a fatti da tutti i più recenti dibattiti

sulla tecnica e sugli ideali della pittura — dibattiti che,

del resto, sono un plagio tardivo di quelli di venti e

trent'anni fa in Francia - , non abbia più voglia di esporre

quadri per sentirsi, nel pieno vigor dell'ingegno,

proclamare un superstite.... Tutte ipotesi e probabilmente

tutte ciancie.

Michetti, certo, non se ne cura e forse nemmeno le sa. Su

lui come sul suo d'Annunzio, chi li conosce da vicino, sa

che è da savio non fare profezie perchè oggi essi sono, come

venti anni fa, capaci di far ammutolire critici e profeti

con una opera sola, inattesa, e oggi, conte vent'anni fa,

una cosa sola sembra impossibile a guardarli e a udirli: che

invecchino. Intanto Michetti continua a vivere, a studiare,

a cercare, a meditare in un'attivissima pace nella sua

Francavilla tra la collina e il mare presso la sua donna

Annunziata, moglie e madre esemplare, presso la sua bella e

dolce figliola Aurelia dai capelli neri, presso il suo

Sandro che si è impiantato lassù tutt'un laboratorio di

chimica e di meccanica. E nella cella del Convento di Santa

Maria Maggiore dove Gabriele d'Annunzio tant'anni fa ha

scritto il Piacere e ha sognato la sua Elena Muti

sotto la coperta di seta fina "d'un colore azzurro disfatto"

ricamata niente meno che coi dodici segni dello Zodiaco e

proveniente niente meno che dal corredo di Bianca Maria

Sforza, le buone e sane donne di casa Michetti hanno posto

una macchina da cucire e cuciono i loro semplici lini

profumati di spigo.....

|

Ugo Ojetti

|

|

Pagina

1 |

2 |

3 |

4

|

|

|

|